シャッターの障害物感知装置と危害防止装置の違いは?設置義務や現場での見分け方を徹底解説

こんにちは。

今回は障害物感知装置について、解説していきます。

先日、お客様から下記のような質問を頂きました。

1.障害物感知装置って、必ず設置しないといけないの?

2..障害物感知装置が設置されているのに、連動降下で作動しないのはなんで?

結論

1.公共の建築物でない限り、不要です。

2.連動降下で作動するのは危害防止装置です。

障害物感知装置は防災連動降下時には停止機能が働かず、

降下し続けるものがほとんどです。

障害物感知装置について、聞く内容の根拠は下記の2つです。

①PL法(製造物責任法)※以下PL法と記載します。

②公共建築工事標準仕様書

また、以前に少し触れておりますが、危害防止装置と違い、

障害物感知装置は連動降下による挟まり防止効果は期待できません。

(後ほど、触れますが、危害防止装置を新設する際、座板を有効活用するなどは

可能な場合がございます)

そのようなお客様からのご質問が増えたため、

良い機会なので、「障害物感知装置」について、ご紹介したいと思います。

目次

障害物感知装置の基本

まずは障害物感知装置について、構造や機能等、

大まかに知っておきたいことをご紹介していきます。

後ほど、詳しく紹介しますが、障害物感知装置は

「管理シャッター」に使用される「挟まれ防止」のための

製品になります。

そのため、分かりづらいですが「危害防止装置」とは

違う製品となります。

障害物感知装置の構造と機能

障害物感知装置は主に3種類あります。

- 座板感知式(経験上、一番多いタイプです)

- 負荷感知式(テープスイッチ等を使用しているタイプです)

- 光電式(自動ドアなどでも採用されているタイプです)

種類は違いますが、どの障害物感知装置も

障害物が挟まれたら、降下を停止するための装置です。

もし障害物感知装置が無く、障害物を挟んでしまうと

下記のようなことが起こります。

障害物感知装置がない場合

物を挟むと

- リミットが狂い、上下の動作がおかしくなる原因となる

- 逆巻きが起こり、操作がおかしくなる

- スラット部(鉄板部分)がレールから外れ、事故が起きる

以上のようなことが起こるため、障害物感知装置は設置することをお勧めしております。

ここでは座板感知式の構造を詳しくやっていこうと思います。

”より

障害物感知装置は電動操作時に機能しますので、

電動式シャッターにしか使用されません。

障害物感知装置と関係なく、使用されている部品は下記です。

共通で使用されている部品

- 開閉機(モーターと呼ぶ場合もあります)

- リミットスイッチ

- シャッター制御盤

- 押し釦スイッチ

障害物感知装置にのみ使用されている部品

- 座板スイッチ

- 制御盤

- 受光器

- 送信機

障害物感知装置は設置が必須ですか?

冒頭に記載した通り、すべて現場次第ではありますが、

設置しなくて良い場所が多いです。

しかし、PL法により、障害物感知装置設置を推奨すること、

公共建築工事標準仕様書に書かれていること、

現在の大手シャッターメーカーが標準仕様としていることから、

障害物感知装置が設置されている管理シャッターは多いです。

※防火シャッターの場合、危害防止装置が同じ働きをしてくれるため、

障害物感知装置が設置されていないことが多いです。

国土交通省:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版より抜粋

障害物感知装置と危害防止装置の違い

障害物感知装置と危害防止装置は似ております。

どちらもシャッターが降下したとき、物を挟んだり、

人を挟みそうになった時に降下動作が停止します。

しかし、異なる部分もあります。

ここではその違いについて、解説していきます。

構造と機能の違い

構造上、類似部品が多いです。

しかし、障害物感知装置と危害防止装置では、

機能の違いがあります。

それは「防災設備(感知器や防災盤等)による連動降下の際、機能するか否か」です。

| 危害防止装置 | 障害物感知装置 | |

| 防災盤連動により、 降下した場合 | 停止する | 停止しない |

| 座板が感知し、 停止した後 | 再降下する | 再降下しない |

詳しくは弊社「危害防止装置とは?~種類と注意点~」に記載しておりますが、

見分け方

構造と機能の違いにあるように、

下記、現場の写真で見比べてみましょう。

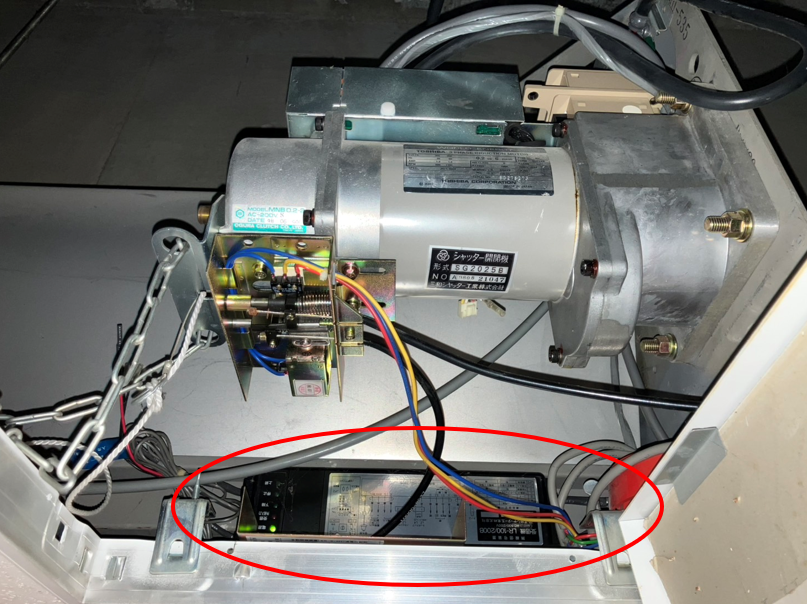

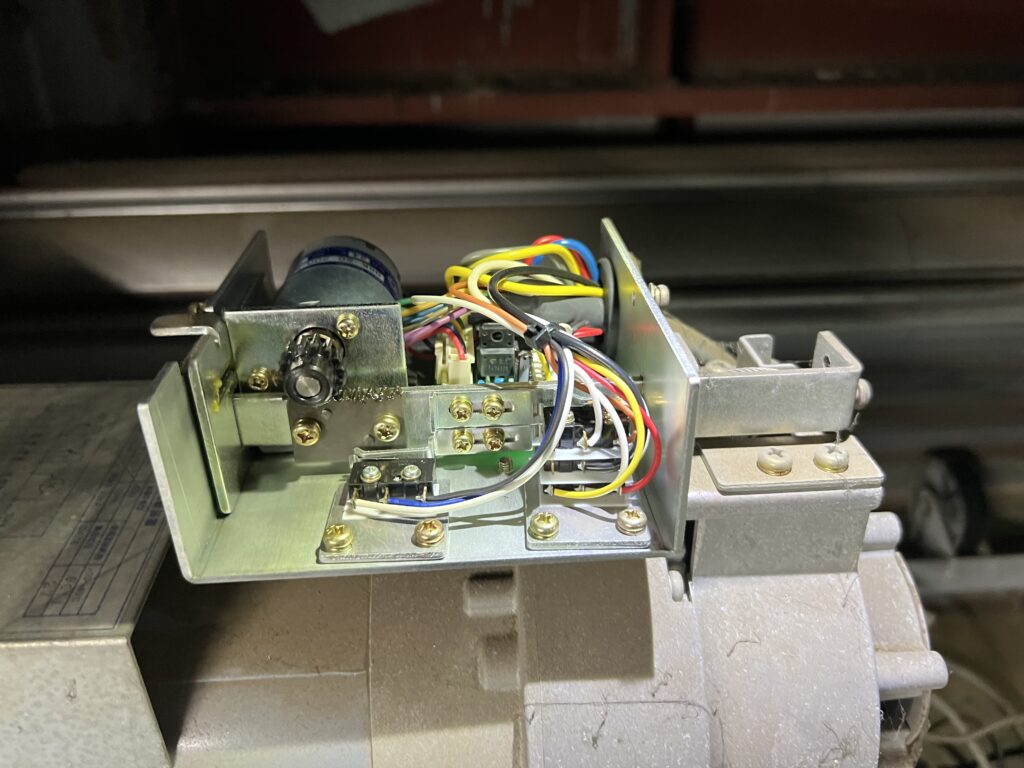

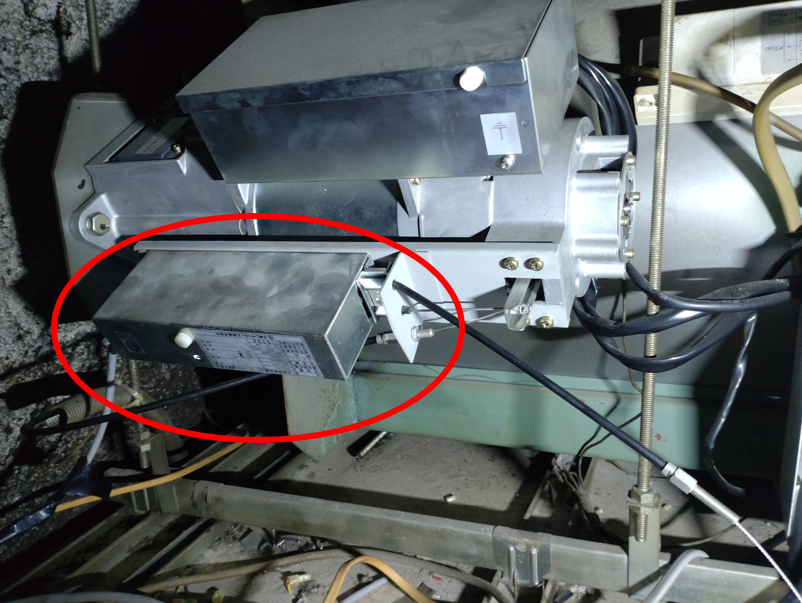

1.制御盤(中継器)での見分け方

中継器・制御盤は分かりやすいと思います。

単純に制御盤の文字で書かれているケースが多いです。

また、中継器または制御盤内にバッテリーがあるか確認しましょう。

2.手動閉鎖装置(押し釦)での見分け方

手動閉鎖装置(押し釦)は見分けづらいかと思います。

しかし、

3.自動閉鎖装置での見分け方

※東洋シャッター(株)製の製品について、

現在は右写真の自動閉鎖装置しか出ないようです。

そのため、東洋シャッター(株)製のシャッターは

自動閉鎖装置のみで見分けられない可能性があります。

見分けの際はご注意ください。

起こりやすいトラブル

シャッターを使用した分だけ、故障しやすくなります。

この章では、障害物感知装置で実際に起きている

トラブルをご紹介していきます。

誰でも修繕可能なトラブル

障害物感知装置のトラブルで誰でも修繕可能な事を

ご紹介していきます。

誰でも修繕可能な実際のトラブル

- 座板の電池切れ

- センサーの汚れ

- レール等、シャッターの動線に障害物がある

専門業者が必要なトラブル

弊社等の専門業者が修繕する必要のあるものは

下記のようなトラブルとなります。

専門業者の修繕が必要なトラブル

- 送受信機の不良(電池切れ以外の不良)

- 障害物感知装置の基盤不良

- 感知座板内のマイクロスイッチの不良(座板が反応しないなど)

まとめ

最後までご愛読、誠にありがとうございます。

今回はお客様からいただいた質問から、書かせていただきました。

この記事やその他の記事、現場で起きた疑問なども、

もしあれば、お問い合わせいただけますと嬉しいです。

お気軽にお問い合わせください。受付時間 9:00-17:00 [ 土日祝除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください投稿者プロフィール

-

アートシャッターは1996年の設立以来、会社設立の地である千葉県を中心に

最高のサービスをご提供できるよう尽力しております。

シャッターメーカー様各種のお取り扱いと25年の経験を活かし、

お客様の要望にお応えできるよう社員一丸となって取り組んで参ります。

最新の投稿

お知らせ2025年12月18日年末年始の休みのお知らせ

お知らせ2025年12月18日年末年始の休みのお知らせ 防火シャッター2025年11月15日シャッターの障害物感知装置と危害防止装置の違いは?設置義務や現場での見分け方を徹底解説

防火シャッター2025年11月15日シャッターの障害物感知装置と危害防止装置の違いは?設置義務や現場での見分け方を徹底解説 お知らせ2025年8月8日お盆休みのお知らせ

お知らせ2025年8月8日お盆休みのお知らせ シャッターガード2025年6月19日シャッターガード施工事例

シャッターガード2025年6月19日シャッターガード施工事例